di Romano Benini |

Da alcuni mesi si parla molto di due temi importanti, quello del lavoro povero e quello del salario minimo.

Collegati, ma non coincidenti, ed è opportuno provare a fare ordine, a inquadrare il tema delle retribuzioni e del lavoro in modo corretto. È importante, su questa come su altre questioni che riguardano gli aspetti sociali, economici e del lavoro, che i cittadini possano avere una opinione così da esercitare un pensiero critico. Tuttavia, perché questo avvenga in modo utile è fondamentale conoscere i fenomeni, i dati e la situazione reale. Per scoprire magari che quello che si ritiene il problema fondamentale, ossia la presenza di salari sotto i 9 euro all’ora, e quella che si ritiene la soluzione, ossia un salario minimo imposto per legge, non sono forse né il principale problema né la soluzione più utile.

Se inquadriamo infatti la soluzione del salario minimo e il problema delle retribuzioni troppo basse, al quale la legge dovrebbe dare risposta nel più vasto tema del “lavoro povero” e delle retribuzioni in Italia, ci rendiamo facilmente conto di come la questione del salario minimo posta da alcuni sindacati e partiti sia solo una componente di una questione di fondo. Questa sì di grande rilevanza sia per gli effetti sociali che determina che per le difficoltà economiche che mostra.

I dati di un fenomeno

Mettiamo allora in fila i dati. In Italia abbiamo stipendi in media piuttosto bassi. È vero, perché se consideriamo la media dei paesi europei ci collochiamo secondo Eurostat intorno al decimo posto nel valore medio dell’ultimo stipendio. Dire però che abbiamo gli stipendi più bassi d’Europa significa non solo fare una affermazione retorica, ma fare una affermazione profondamente sbagliata. Questo dato diventa più preoccupante se consideriamo il confronto con i due paesi europei con cui l’economia italiana si deve sempre e comunque confrontare, ossia la Francia e la Germania, in cui i salari medi sono rispettivamente più alti del 20 e del 40 per cento.

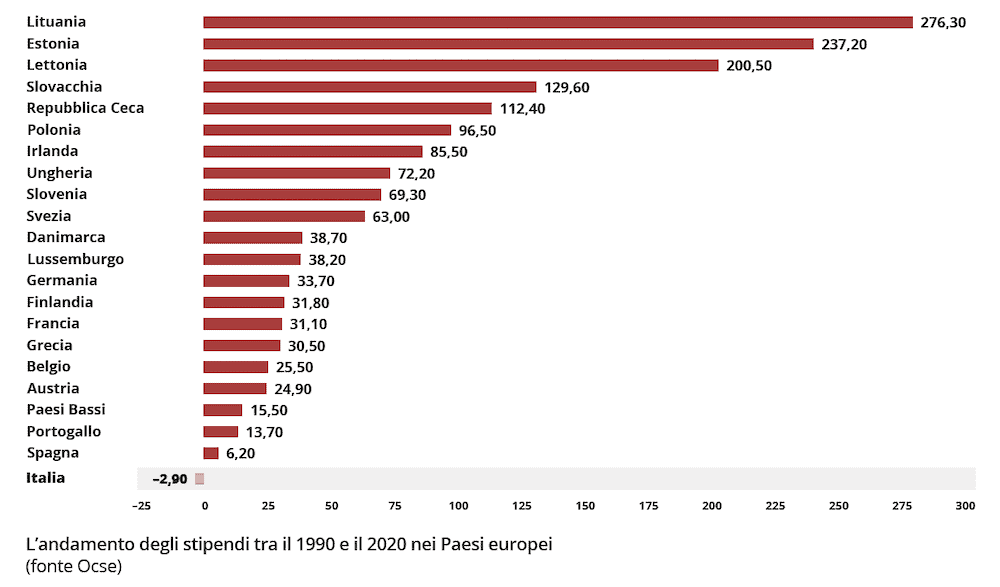

In Italia gli stipendi non crescono da anni, anzi calano. È vero: se consideriamo, come vediamo nel grafico sottostante, l’andamento dei salari nominali negli ultimi trent’anni, l’Italia è l’unico Paese dell’Unione Europea che ha visto una diminuzione degli stipendi. Tra i Paesi del G20 che non appartengono all’Unione Europea negli ultimi quindici anni oltre all’Italia solo il Giappone e il Regno Unito hanno avuto una diminuzione dei salari. Se poi consideriamo il dato in termini di diminuzione dei salari reali questo dato peggiora ulteriormente.

Il salario reale è rappresentato dalla quantità di beni e servizi che il lavoratore può acquistare sul mercato con il salario nominale percepito. E secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro, negli ultimi 15 anni l’Italia ha perso ben 12 punti in termini di valore reale dei salari. In questo caso anche la Spagna vede un decremento del valore dei salari. Il fenomeno del lavoro povero, ossia del lavoro con basse retribuzioni, è pertanto in questi anni aumentato e si è da alcuni mesi aggravato per via della combinazione tra aumento dell’inflazione e dei prezzi.

Se consideriamo i redditi degli italiani questo dato emerge con evidenza, anche se va ponderato con attenzione. Il cinquanta per cento più povero degli italiani (ossia la metà della popolazione con redditi e ricchezza inferiore alla mediana) ha un reddito individuale da lavoro o pensione medio annuo di circa 12mila euro, mentre il cinquanta per cento più povero della popolazione francese ha un reddito medio di circa 16mila euro e quello tedesco di 15mila euro. Questo valore vede solo il Giappone con un dato inferiore, mentre la Spagna è collocata più o meno come l’Italia. Il reddito da lavoro o pensione in Italia però non dice tutto sulla ricchezza e in genere dice meno di quanto valga per gli altri paesi.

Esistono infatti altri aspetti con cui ponderare questo dato. La presenza di redditi da lavoro nero o non rilevati fiscalmente, da segnalare soprattutto nel lavoro autonomo e che vale alcune decine di miliardi di euro non considerati dalle statistiche, il forte aumento del lavoro a tempo parziale e determinato (che impatta fortemente sul dato medio rilevato e considerato) e la ricchezza da rendita finanziaria, da immobili o da altre fonti. Se consideriamo quest’ultimo dato, ossia quello della ricchezza patrimoniale, il cinquanta per cento più povero degli italiani può fare conto su una ricchezza individuale media di circa 37mila euro, di gran lunga la più alta rispetto alle altre nazioni del G20, per quanto riguarda la fascia più povera della popolazione.

La ricchezza patrimoniale del cinquanta per cento più povero degli italiani è tre volte superiore a quella dei tedeschi o dei giapponesi che appartengono alla medesima categoria. È un dato che fa riflettere e che mostra come, in questi anni, in Italia siano aumentati i redditi da rendita patrimoniale, mentre sono diminuiti i redditi da lavoro. È ancora più importante per i decisori politici verificare la connessione tra questi due fenomeni e intervenire per poterla affrontare. La ricchezza italiana di questi anni, a livello socialmente diffuso, cresce grazie al valore dei patrimoni molto più di quanto cresca attraverso il valore economico derivante dal lavoro, dal saper fare e dal saper rischiare.

È un tema culturale e politico di fondo, e il fatto che la piccola borghesia italiana ha un tenore di vita che è alimentato magari dalla rendita della casa vacanza ereditata dal nonno o dalla rendita che arriva dai risparmi, più che dallo stipendio o dal guadagno dell’attività economica. Un fenomeno grave e che non possiamo dare per inevitabile, perché è il segnale di un declino di fondo e di una certa difficoltà sistematica nel dare al lavoro e all’impegno umano la giusta centralità.

La ragione economica e le conseguenze

Il lavoro per quasi la metà degli italiani vale sempre meno ed è diventato in molti casi un lavoro povero. Se consideriamo infatti il 40% centrale della popolazione, la cosiddetta classe media, il reddito individuale da lavoro annuale medio (prima delle tasse) è di 35mila euro, inferiore sia a quello francese che quello tedesco, nazioni in cui gli stipendi in questi anni sono aumentati e hanno potuto gestire le conseguenze dell’aumento dei prezzi e dell’inflazione.

In Italia, la crescita repentina dell’inflazione ha eroso i salari, producendo una riduzione dei salari reali di quasi 6 punti percentuali nel 2022 (effetto inflazione) che è più che doppia rispetto alla media europea. Questo ha prodotto una forte perdita di potere d’acquisto per le famiglie, specialmente quelle appartenenti alle classi di reddito medio-basse. Il fatto che anche in questo caso la ricchezza patrimoniale della classe media italiana sia competitiva con quella francese e inglese, e superiore a quella tedesca o statunitense, non è quindi un argomento consolatorio.

Questo dato fa emergere anche un altro fenomeno importante. Il costo della vita e della casa è molto diverso tra i territori e in generale tra il Sud e il Nord. Dobbiamo allora affrontare un paradosso: dove sono maggiori le opportunità di impiego, soprattutto nelle aree urbane, gli stipendi medi rendono a rischio di povertà una quota più alta di lavoratori, destinati a diventare “lavoratori poveri”. Mentre dove il costo della vita e degli alloggi è più affrontabile ed è meno alto, per esempio le aree interne e del Mezzogiorno, le opportunità di lavoro sono minori e soprattutto sono di minore qualità. Il rifiuto di molti autisti che hanno vinto il concorso da tranviere di trasferirsi a Milano per via di un costo della vita diventato insostenibile in questa città rappresenta un campanello d’allarme.

Ecco lavoro povero e salario minimo

Il fenomeno del lavoro povero rende evidente quindi una contraddizione profonda della situazione economica e sociale italiana. La quale va ben oltre il problema specifico della limitata parte della popolazione i cui redditi sono inferiori alle nove euro orarie. Fa impressione per gli osservatori economici e sociali che un tema di così vasta portata sia stato considerato non per le sue implicazioni sociali ed economiche di fondo, ma solo per una sua estrema e al tempo stesso limitata conseguenza.

Il tema del salario minimo legale è comunque importante e complesso. E va fatto uscire dalla contrapposizione politica in cui è caduto, che sembra in parte strumentale. Si tratta di una questione che è infatti frutto di un problema più ampio, ossia la perdita del potere di acquisto dei lavoratori e le basse retribuzioni presenti in generale in Italia. Questo tema non possiamo risolverlo solo attraverso una legge. In quanto è richiesto, come previsto dalla stessa Costituzione e come segnala il Cnel, il concorso delle parti sociali. Soprattutto in un Paese come il nostro in cui il 94 per cento dei lavoratori ha un contratto collettivo di riferimento.

La questione del salario minimo va necessariamente collocata quindi in una più ampia strategia sulle retribuzioni, che in Italia non crescono da quasi vent’anni. Questo è necessario anche per evitare il rischio che una mera soluzione normativa determini un conseguente dumping contrattuale. Ossia il rischio che le imprese in cui lavorano la maggior parte dei lavoratori italiani, che operano in aziende che aderiscono a contratti con una soglia minima superiore ai 9 euro, decidano di disdettare il contratto e di aderire a un diverso contratto con sigle diverse, ancorché rappresentative, che fissi una soglia retributiva minima più bassa.

Azione di sistema e politiche economiche

L’intervento deve pertanto agire come una azione di sistema per poter rimuovere le cause di questo fenomeno, che sono tanto oggettive quanto complesse. È una sedimentazione di difficoltà che appare ingenuo pensare si possa risolvere solo ex lege. Perché le motivazioni di questa situazione sono anche e soprattutto di natura economica. In questo senso l’azione che può avere effetto sull’innalzamento dei salari è necessariamente una azione di sistema, con diverse componenti.

Si tratta infatti di intervenire congiuntamente quantomeno su questi elementi:

- aumento della produttività,

- innalzamento delle competenze,

- abbattimento del cuneo fiscale,

- lotta al lavoro povero, tipico di settori a bassa produttività e valore aggiunto, come alcune componenti del settore dei servizi.

Tutto questo deve anche diventare oggetto centrale della nuova stagione di rinnovi contrattuali. Solo avviando una strategia di sistema con queste componenti si può pensare di avviare un recupero degli stipendi medi degli italiani in grado di favorire un innalzamento anche dei redditi più bassi. E farli rientrare in un contratto nazionale di riferimento, per estendere non solo il diritto a una equa retribuzione, ma anche per promuovere l’estensione dei diritti sindacali per chi ne è privo. La funzione di tutela delle condizioni del lavoro è infatti attribuita dalla nostra Costituzione in primo luogo alla rappresentanza sindacale. La copertura delle tutele contrattuali in Italia è sempre stata ampia e supera il novanta per cento e da questo dato di fatto si deve poter partire.

Non va poi trascurato l’aspetto della estrema diversità nelle condizioni del lavoro. Ci sono condizioni lavorative, in parte derivanti dai nuovi bisogni sociali, come le badanti, che non hanno una adeguata copertura contrattuale, ma che nel caso di innalzamento del limite ex lege possono determinare un aumento del lavoro irregolare per via della insostenibilità di questo eventuale aumento del compenso per molte famiglie italiane.

Riconnessione tra salari e produttività

Il tema del valore delle retribuzioni assume un significato importante dal punto di vista economico se osserviamo il rapporto tra l’andamento dei salari e la produttività. Se consideriamo il rapporto tra aumento della produttività e salari anche in questo caso emerge un tema di rilievo. È evidente la connessione tra andamento della produttività e dei salari, ma l’Italia vive su questo tema due gravi fenomeni tra loro collegati. Da un lato in Italia produttività e salari tendono a calare o ad avere quantomeno un andamento altalenante fino alla pandemia, mentre per il resto d’Europa è costante l’andamento positivo e in crescita negli ultimi decenni sia dei salari che della produttività.

Negli ultimi tre anni, dopo l’emergenza Covid, aumenta di nuovo la produttività, ma calano comunque i salari. Su questa tendenza è necessario intervenire, ed è solo attraverso un intervento efficace su questa contraddizione di fondo che si possono determinare le condizioni per un generale aumento delle retribuzioni che permetta anche di affrontare il tema del salario minimo e dei salari che si trovano al di sotto di una condizione in grado di dare dignità al lavoro.

D’altra parte, l’evoluzione di questa tendenza del rapporto tra stipendi e produttività conferma anche una considerazione di fondo. Siamo in una fase in cui è il lavoro a fare l’economia e non il contrario. Le condizioni per migliorare il lavoro e le competenze risultano determinanti per l’aumento della produttività e per la crescita economica. Su questo aspetto l’economia italiana resta divisa tra i territori, le imprese, le condizioni dei lavoratori.

In questo senso vanno riprese le raccomandazioni dell’Oil, che sollecita a:

- combinare le politiche macroeconomiche e fiscali per contenere l’inflazione con misure di supporto alle imprese e ai salari dei lavoratori e delle loro famiglie;

- rafforzare le politiche salariali attraverso il dialogo sociale bipartito e la contrattazione collettiva;

- adottare misure rivolte a mitigare l’impatto della crisi sul costo della vita di lavoratori e famiglie, soprattutto quelli meno abbienti;

- migliorare le competenze di lavoratrici e lavoratori attraverso l’istruzione e la formazione lungo l’arco della vita;

- rinnovare l’impegno per l’eliminazione del divario salariale di genere.

Azioni di ampio respiro su lavoro e retribuzioni

Resta quindi la necessità di collegare la soluzione per i redditi più bassi e insostenibili a un’azione più ampia. Che intervenga sui diversi aspetti delle basse retribuzioni, anche per la gran parte dei lavoratori che sono coperti da un contratto collettivo di riferimento. I bassi salari italiani, e di conseguenza l’allarme che porta alla richiesta del salario minimo per i più deboli, dipendono da diversi aspetti tra loro collegati.

C’è il grave ritardo nei rinnovi contrattuali, insieme alla difficoltà per i sindacati di estendere la loro funzione in alcuni settori con basso valore aggiunto. Anche un fenomeno di dumping contrattuale, che vede alcune sigle impegnate in una contrattazione al ribasso che rischia di ledere il principio di dignità del lavoro. Ma c’è dell’altro: una produttività e un Pil che non sono cresciuti abbastanza e il welfare aziendale non è adeguatamente diffuso. Inoltre, ecco l’emergere, soprattutto nei servizi e nel turismo, di un lavoro povero e a basso valore aggiunto. Ancora, ci sono il costo del lavoro e il cuneo fiscale, nonché il lavoro sommerso e la diffusione di lavoro a termine, intermittente e a tempo parziale.

Tutte queste componenti determinano le condizioni generali che alimentano retribuzioni troppo basse per la maggioranza dei lavoratori italiani. Ed è evidente che una norma sul salario minimo per chi ha salari inferiori ai 9 euro lordi orari, che riguarda poco più del sei per cento dei lavoratori full time, rappresenterebbe solo un’aspirina data a un malato grave. Il tema ha anche altre controindicazioni, come abbiamo segnalato, tra cui il rischio che per la maggior parte dei lavoratori che hanno salari contrattuali ben superiori ai 9 euro orari, si proponga alle imprese di aderire a una contrattazione concorrenziale al ribasso, per portare questi lavoratori a peggiorare la loro condizione.

La valutazione complessiva affidata dal Governo al Cnel ha portato a un documento che è stato approvato dalla maggioranza delle forze sociali ed economiche, che evidenzia una frattura interna al mondo sindacale. E che non chiude la partita del salario minimo e rilancia il tema del contrasto al lavoro povero come questione economica e sociale insieme. Il documento del Cnel offre inoltre una sponda a chi ritiene che questa tematica possa trovare riferimento in intese che abbiano la portata di quelle definite negli anni Novanta sulle politiche salariali.

Nonostante le intese degli ultimi anni tra cui il protocollo con l’intesa tra Cgil, Cisl e Uil e Confindustria del 2018, che riguarda anche i trattamenti retributivi, la recente conflittualità tra le forze sociali ed economiche, registrata anche al Cnel, rende possibile un intervento legislativo. Per esempio attraverso l’uso mirato delle esenzioni fiscali e contributive e delle compensazioni per i redditi più bassi.

Una cura complessiva

Questi possibili interventi del legislatore, tuttavia, vanno visti come parte di una strategia complessiva che deve avere come base una stagione di rinnovo dei contratti che affronti il tema delle retribuzioni insieme a quello degli altri strumenti, come il welfare aziendale, che incidono sia sulle condizioni del lavoro che sul potere di acquisto. Il ruolo della contrattazione collettiva resta fondamentale, se in questi mesi le parti sociali finalmente iniziano ad affrontare il problema dei rinnovi contrattuali in particolare nei settori dei servizi che sono caratterizzati dai salari più bassi.

Serve una cura complessiva: investimenti per aumentare la produttività nei settori che creano meno valore aggiunto; sostenere un rapporto più stretto tra aumento delle retribuzioni e risultati dell’impresa; rafforzare il livello delle competenze dei lavoratori; valorizzare il lavoro manuale ed esecutivo. In questa fase, con la crescita della digitalizzazione e della domanda di competenze delle imprese, le tendenze dell’economia e il mercato favoriscono un miglioramento della condizione retributiva che bisogna saper cogliere senza dividere tra loro lavoratori, sindacati e organizzazioni datoriali.

La soluzione al problema dei bassi salari si trova insieme al rilancio dell’economia e degli investimenti, all’estensione e al rilancio del ruolo della contrattazione.

* Romano Benini è professore straordinario di sociologia del welfare alla Link Campus University e docente a contratto presso La Sapienza. Svolge attività di consulenza sulle politiche del lavoro per diverse istituzioni. È esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, autore del format di Rai 3 “Il posto giusto” e di diversi testi in materia di lavoro.