di David Benassi ed Enrica Morlicchio |

Da quando nel 2020 i Paesi europei sono entrati nell’onda recessiva indotta dalla pandemia, la letteratura socio-lavoristica ha iniziato a indagare i suoi effetti sull’occupazione.

Mentre alcune conseguenze sono ormai note (ad esempio, i divari di opportunità connessi alla diffusione del lavoro a distanza o la riduzione dell’occupazione femminile) permangono elementi di incertezza sulla capacità dei sistemi di welfare europei di contrastare il prevedibile aumento dei working poor e i rischi di pauperizzazione. Inoltre, resta ancora da valutare la portata delle disuguaglianze createsi all’interno della stessa categoria dei “working poor”. Tra chi ha potuto accedere alle misure ordinarie e straordinarie di compensazione del reddito, e chi invece ha subito una riduzione dell’orario o del salario o si è trovato fuori dal mercato del lavoro, avendo come unica rete di protezione le misure riservate ai poveri.

Working poor nonostante il lavoro

Nell’ambito del filone di studi sulla “povertà nonostante il lavoro” si possono cogliere alcune differenze di approccio tra i Paesi europei e gli Stati Uniti. Negli Usa, David Gordon, nel suo “Theories of Poverty and Underemployment” del 1972, aveva mostrato come la povertà non fosse legata solo all’assenza di lavoro, bensì anche a particolari tipi di occupazione. Il titolo esprime la problematica dell’epoca.

Negli Usa, infatti, era risultata evidente una situazione di dualismo per cui a una componente stabile e garantita (con pochi rischi di disoccupazione) corrispondeva la persistenza di una componente di persone strutturalmente sottoccupate, non garantite, che rappresentavano la base sociale della povertà. Naturalmente non tutto il mercato del lavoro secondario rientrava nell’area della povertà. Ma l’intreccio tra i due fenomeni e le due problematiche era strettissimo, anche se nel tempo, a causa del carattere residuale del welfare americano e del modo restrittivo di misurare la povertà, lo si è trascurato. Nell’approccio statunitense, infatti, “poor” è assunto come sostantivo e “working” come aggettivo che lo qualifica. Ciò si riflette anche nelle rappresentazioni correnti e, in parte, nelle stesse ricerche empiriche. Il working poor è “un povero che ha una qualche occupazione” del tutto saltuaria e marginale nelle sue strategie di sopravvivenza rispetto al sussidio.

L’approccio europeo

In Europa le cose sono andate diversamente. Anche in questo caso la stretta connessione tra povertà (familiare) e condizione lavorativa e salariale del capofamiglia era stata oggetto di analisi tra Ottocento e Novecento. Gli sviluppi successivi di welfare state occupazionali e universalistici e di sistemi di protezione sindacale dei lavoratori, unitamente a carriere lavorative più stabili, avevano poi ridotto l’esposizione dei lavoratori e delle loro famiglie al rischio di povertà. Tuttavia, quando a seguito della crisi del 2008, si è ripresentato il problema, a prevalere non è stato l’approccio pauperistico che porta a considerare i working poor “poveri che hanno una qualche occupazione”. Quanto quello lavoristico che pone l’accento sullo status occupazionale: “lavoratori che sono in aggiunta poveri”. Ciò può avvenire per tre ragioni:

- perché il loro reddito da lavoro è molto basso;

- perché la loro occupazione è part-time o stagionale;

- perché il loro reddito da lavoro non si somma ad altre entrate rilevanti, derivanti dal lavoro del partner o da politiche di sostegno ai figli.

Le tre condizioni (reddituale, di stabilità e familiare) possono anche presentarsi congiuntamente, ma vanno tenute distinte. Un lavoratore può infatti percepire un salario basso o avere scarsa intensità di lavoro, ma non essere povero se vive in una famiglia il cui reddito complessivo è sufficiente. É questo il caso dei lavoratori giovani che risiedono con la famiglia, condizione frequente nei Paesi mediterranei come Italia e Spagna. Nonché delle donne, il cui reddito da lavoro ha un carattere aggiuntivo. Nel discorso europeo, dunque, non è tanto la condizione individuale a risultare determinante, quanto la relazione del lavoratore con il contesto famigliare e la capacità dei sistemi di protezione sociale di rispondere ai bisogni delle famiglie.

Per questo, come suggeriscono Pugliese e Rebeggiani, sarebbe stato preferibile utilizzare il termine di “poor worker”. Dove l’enfasi è posta sull’essere in primo luogo un lavoratore, e sul lavoro come fonte di cittadinanza, assumendo la condizione di povero come ulteriore specificazione. Il diverso approccio europeo alla questione della povertà da lavoro si riflette nella definizione Eurostat di IWP, ovvero “In-Work at-risk-of-Poverty”, secondo la quale un lavoratore è povero se:

- è occupato (sia alle dipendenze che in modo autonomo) per almeno sei mesi nell’anno di riferimento (sono esclusi dunque coloro che lavorano in modo molto occasionale);

- vive in una famiglia il cui reddito annuale disponibile equivalente è inferiore al 60% della mediana della distribuzione del reddito famigliare.

Un confronto tra i Paesi europei

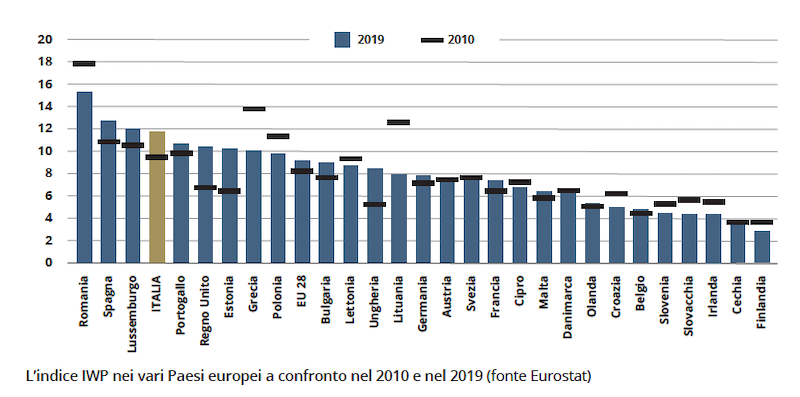

Dal momento che i fattori in gioco sono diversi, non sorprende che la diffusione del rischio di IWP non segua i cluster classici utilizzati per raggruppare i Paesi europei in base al tipo di sistema di welfare. Anzi risulta piuttosto sparpagliata, anche se con una rilevante eccezione. I Paesi dell’Europa meridionale mostrano una rilevante diffusione della IWP, a dimostrazione che il modello di regolazione sociale in questi Paesi è propenso a produrre povertà a livello famigliare nonostante il lavoro. Oltre che nei Paesi dell’Europa meridionale, la IWP risulta elevata in alcuni Paesi dell’Est Europa e nel Regno Unito. Risulta invece limitata nei Paesi scandinavi (non in Svezia), in alcuni Paesi dell’Europa centrale (Belgio, Paesi Bassi), in alcuni Paesi dell’Europa orientale (Slovenia, Slovacchia, Croazia, Repubblica Ceca) e in Irlanda.

Anche il trend nell’ultimo decennio non mostra un andamento generalizzato. In 11 Paesi la IWP è diminuita, in 11 è aumentata, in 6 è rimasta invariata. Anche all’interno dei Paesi mediterranei vediamo come la IWP sia aumentata in Spagna, Portogallo e Italia, ma diminuita in Grecia. Interessante notare come tra i Paesi in cui è aumentata la IWP ci siano il Regno Unito e la Germania. A dimostrazione che anche nei Paesi economicamente più forti si possono innescare dinamiche di distribuzione del reddito negative. Da evidenziare anche in quale misura risultino correlati IWP e incidenza di lavoratori a basso salario. Si potrebbe immaginare che i due fenomeni debbano essere connessi, ma in realtà ciò non è necessariamente vero. Infatti, da una parte è possibile che all’interno del nucleo famigliare si sommino più redditi bassi, consentendo alla famiglia di sfuggire alla IWP, e dall’altra in alcuni Paesi i programmi di sostegno del reddito e i servizi di supporto alla cura consentono di condurre una vita dignitosa nonostante il basso salario.

La dispersione salariale

Nei Paesi mediterranei i lavoratori a basso salario sono meno del 15%, in Portogallo addirittura meno del 5%, ma sono anche i Paesi dove la IWP è tra le più elevate. La dispersione salariale in questi Paesi è relativamente contenuta come effetto della regolazione contrattuale. Ma il problema è costituito dalla debole partecipazione al mercato del lavoro di alcune categorie di lavoratori e dall’inadeguatezza del sistema di protezione sociale. Un ruolo non secondario è poi giocato dalla presenza di lavoro non regolare. In questo quadro l’Italia mostra tutte le contraddizioni di questo modello, con un’incidenza di lavoratori a basso salario molto contenuta, sui livelli di Francia e Danimarca, e un’incidenza di IWP tra le più elevate.

Sorprende la posizione della Germania, circondata da vari Paesi orientali (alta IWP e alta incidenza di “low wage workers”). Le riforme Hartz e l’introduzione dei cosiddetti “mini jobs” nella prima metà degli anni 2000 hanno incrementato la dispersione salariale. Senza che questa venisse compensata da un generoso sistema di welfare. Il Regno Unito, come la Germania, è caratterizzato da un sistema occupazionale deregolamentato. Quindi con una elevata dispersione salariale solo in parte compensata da forme relativamente generose di sostegno del reddito. La Francia, in particolare, combina una notevole regolazione contrattuale dei rapporti di impiego con un sistema di trasferimenti monetari e di servizi a favore delle famiglie particolarmente generoso ed efficace.

Questa analisi conferma la mancata corrispondenza dei cluster di Paesi da noi individuati, sulla base della diffusione di lavoratori a basso reddito e di IWP, con la classificazione per regimi di welfare. I Paesi mediterranei tutti caratterizzati da alta IWP, si differenziano per presenza di “low wage workers”. Tra i Paesi continentali, la Francia è vicina al gruppo dei Paesi scandinavi. Mentre la Germania è circondata da Paesi orientali e dalla Grecia. I Paesi orientali, pur quasi tutti caratterizzati da alta presenza di lavoratori a basso reddito (tranne l’Ungheria), variano per presenza di IWP (dal 3,5% della Repubblica Ceca al 10,1% della Bulgaria). Il modello socialdemocratico è quello più coerente, anche se la Finlandia mostra valori migliori di IWP rispetto a Svezia e Danimarca.

Lavoratore, famiglia e protezione

L’analisi dimostra che quando si parla di working poor o di IWP i confronti europei sono sempre difficili da fare per la numerosità degli aspetti in gioco, che non riguardano solo il mercato del lavoro. Seguendo l’approccio Eurostat, è importante guardare alla specifica posizione del lavoratore all’interno della famiglia. E alle sue condizioni di accesso a forme di protezione sociale, aspetto questo ancora più importante nel caso dei lavoratori extracomunitari. A differenza dell’approccio americano che considera i working poor persone spinte ai margini del mercato del lavoro, più “poor” che “worker”, il criterio adottato in sede di comparazione europea riguarda lavoratori le cui famiglie sono escluse da un benessere. Che corrisponde a un valore di reddito al di sopra del 60% della mediana della distribuzione dei redditi, condizione che definisce un “rischio di povertà in situazione lavorativa”.

Adottando quest’ultimo criterio, l’analisi ha mostrato come i diversi Paesi presentino una incidenza di IWP diversa. E come si raggruppino secondo modalità che problematizzano la modellistica basata sui regimi di welfare o sulle varieties of capitalism. Con l’eccezione dei Paesi mediterranei, che tendono quasi sempre a mostrare caratteristiche simili. Indagini qualitative, anche di tipo etnografico, sui modelli di gestione dei bilanci familiari da parte delle famiglie di lavoratori che vivono al di sotto della soglia di povertà, in varie parti di Europa, potrebbero a costituire un importante complemento di analisi del fenomeno. Al fine di comprendere meglio il tipo di mediazione operato dalla famiglia, e come cambia nei diversi contesti il peso non solo dei redditi da pensione e delle forme di sostegno al reddito pubbliche. Ma anche delle risorse informali (solidarietà famigliare allargata, auto-consumo e simili) alle quali le famiglie riescono ad accedere per frenare la caduta in povertà.

Le implicazioni di genere della IWP

Le trasformazioni nei ruoli familiari in rapporto al mantenimento della famiglia, legate alla maggiore diffusione sia di famiglie monogenitoriali a unica presenza femminile che di famiglie in cui è la donna ad essere la principale percettrice di reddito, renderanno sempre più importante le implicazioni di genere della IWP. È noto che la crisi del 2008 ha colpito più l’occupazione maschile di quella femminile, facendo aumentare i tassi di inattività maschili. In alcuni casi, come nel Mezzogiorno d’Italia, ciò ha comportato un processo di sostituzione di famiglie “male breadwinner” (coniuge maschio unico percettore di reddito) con famiglie “female breadwinner” (donna quale unica percettrice di un reddito da lavoro, ma occupata con contratti a tempo determinato o a part-time involontario). Non sorprende dunque se durante la pandemia sono state proprio queste famiglie a prevalente o esclusivo reddito femminile a presentare un maggior rischio di povertà. Colpite dai mancati rinnovi dei contratti a termine, dalle accresciute difficoltà di conciliazione tra lavoro e famiglia, e dalla crisi di settori a più alta presenza di manodopera femminile.

Questi momenti di crisi congiunturale vanno tuttavia inquadrati in una tendenza di più lungo periodo. La protezione dei lavoratori nella fase fordista in Europa, con le sue forme occupazionali dominanti, era costruita attraverso un processo di partecipazione e mobilitazione che alimentava organizzazioni di rappresentanza, sindacati e associazioni professionali, che a loro volta consolidavano le rivendicazioni a favore dello sviluppo delle protezioni, tutele e diritti tipici del “welfare capitalism”. Il cui perno era rappresentato dal “salario familiare”, cioè capace di tenere l’intero nucleo familiare fuori dell’area della povertà, benché a costante rischio. Oggi la situazione è cambiata generando enormi difficoltà di rappresentanza e di tutela. Non è soltanto la debolezza sul mercato del lavoro e la scarsa qualificazione a generare difficoltà di protezione e di tutela, ma contribuiscono anche il profilo individualizzato, l’elevata competizione personale e la forte e persistente incertezza di molte attività lavorative autonome o parasubordinate.

Working poor e la necessità di rappresentanza

Questo processo di trasformazione della regolazione del lavoro è all’origine della crescente polarizzazione sociale che scava un solco sempre più profondo tra chi riesce a trarre vantaggio dalle nuove opportunità professionali e nella pandemia ha mantenuto livelli di reddito e occupazione, e chi vive sempre più in una situazione di insicurezza sociale. È inoltre intrecciato alla difficoltà che i sistemi di welfare europei incontrano nell’elaborare forme di protezione innovative per le figure sociali che si trovano ad affrontare nuovi rischi, compresi quelli connessi ai cambiamenti climatici e alle pandemie.

La complessità della questione dell’in-work-poverty andrà pertanto tenuta sempre più in debito conto. Essa deriva dalle diverse combinazioni possibili tra una componente distributiva, rappresentata dal reddito da lavoro, da una redistributiva, rappresentata dai trasferimenti di reddito “means tested”, che vanno a integrare il reddito da lavoro, e dalla componente di riconoscimento, relativa cioè all’accesso ai diritti e all’attribuzione di stima sociale. Le condizionalità sempre più stringenti di molte misure di sostegno al reddito dirette ai poveri, nel riproporre la vecchia alternativa tra salario e sussidio, tra poveri abili al lavoro e in quanto tali obbligati alla indipendenza economica e poveri non abili al lavoro meritevoli di assistenza, si rivelano oggi del tutto incapaci di confrontarsi con i mutamenti che sono occorsi nella struttura occupazionale e familiare nel lungo periodo.

Rendendo sempre più necessarie forme di rappresentanza dei “non rappresentati e non rappresentabili” e categorie di analisi sociologica capaci di cogliere la complessità dei fenomeni in atto.

L’articolo è una sintesi di quanto scritto da David Benassi, professore presso l’Università di Milano-Bicocca, ed Enrica Morlicchio, professore presso l’Università di Napoli Federico II, in “D. Benassi e E. Morlicchio (2021) Bassi salari e bisogni famigliari: l’in-work poverty in Europa, in Sociologia del lavoro, n. 161, pp. 34-53”. Un testo pubblicato da FrancoAngeli nel 2021 che gli autori ci hanno gentilmente reso disponibile.